これから性能試験に臨むSEのみなさん、こんにちは。クラスアクト広報です。

本番環境で発生した変な不具合の再現のためのトラフィック印可や、帯域制御機能の動作試験などでトラフィック印可装置を使用される場面が多々あると思います。

先日、弊社社員が東陽テクニカさんのSpirent TestCenterを使ったトラフィック印可試験を実施しましたので、そこで使った設定をお伝えします。

※TestCenterと端末(アプリケーション)を接続する方法は、箱に同封されているDVDやマニュアルに記載の通りですので、ここでは接続後のポート設定から記載をさせていただきます。

※今回は10Gポートを使用しています。

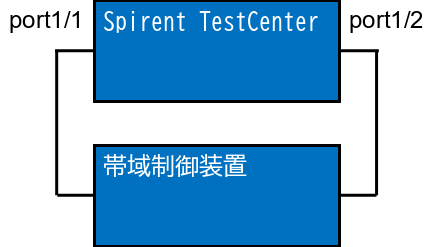

■試験環境

試験環境はTestCenterと帯域制御装置を1対1でつなぐ構成です。

試験用トラフィックはTestCenterのPort1/1⇒Port1/2とPort1/2⇒Port1/1の双方向で流していました。

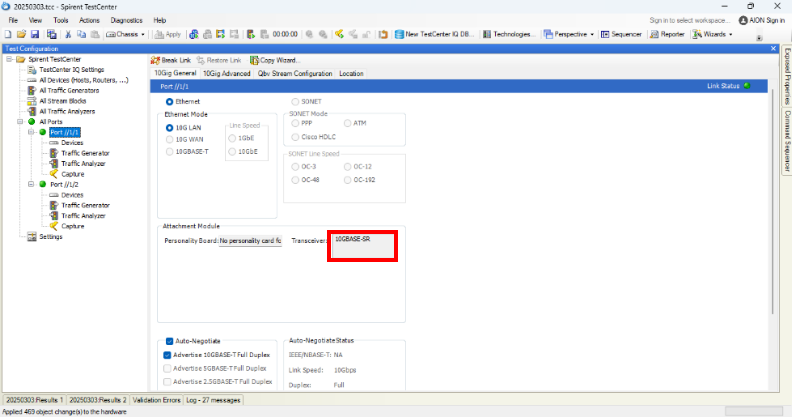

①ポート設定

SFP+モジュールを装着して対向機器と接続をすると、モジュールの規格と光の送受信の向きが合っていれば、一般的なNW機器同様にリンクアップします。

TestCenter側はデフォルトでAutoNegotiateにチェックが入っていたので、光モジュールで接続する際には設定不要と思われます。

またモジュールを装着すると、モジュールの規格を自動で表示してくれます。

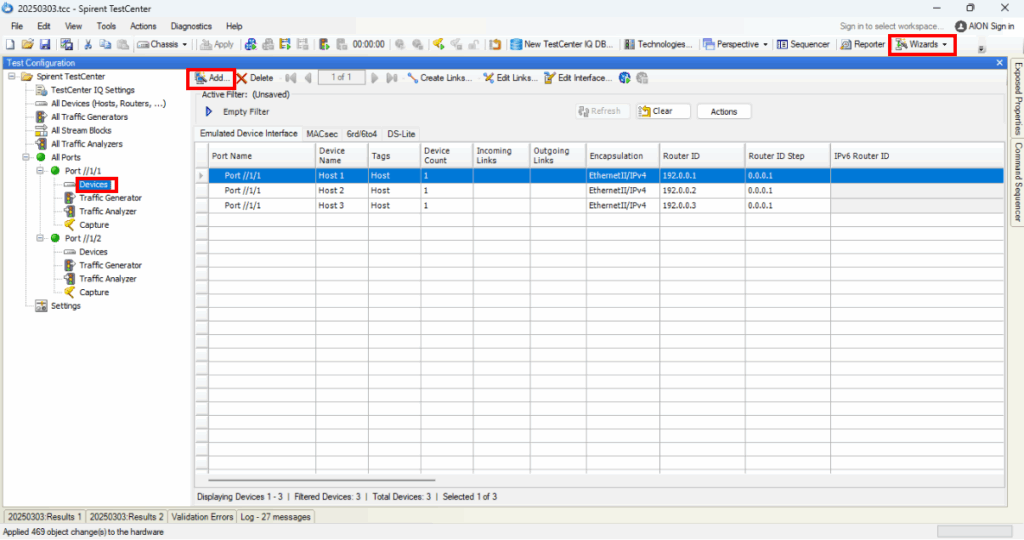

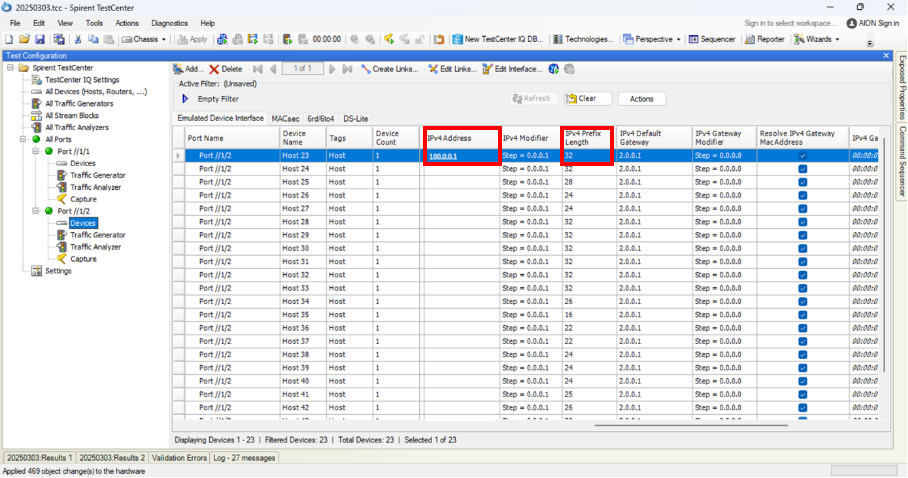

②仮想デバイスの作成

アプリ内の表記ですと「Devices」が仮想デバイスを指します。TestCenterではポートにIPアドレスを割り振るのではなく、ポートに仮想デバイスを作成し、各仮想デバイスにIPアドレスを割り振って、仮想デバイス間でトラフィックを送受信します。

仮想デバイスに振ったIPアドレスは、対向仮想デバイスのIPアドレスに関係なくIPヘッダに設定されて流れるため、複数の送信元・複数の宛先のIPアドレスで帯域制御をかける試験がやりやすかったです。

TestCenterと帯域制御装置間のネットワーク構成を作らなくても帯域制御機能が動作するので、環境用意の手間が省けました。

仮想デバイスは、画面左の「Test Configuration」メニューのAll Devices(Hosts,Routers,…)かDevicesをクリックした後の表示画面内にて「Add…」か「Wizards」から作成できます。

本記事ではトラフィックを流すのに必要な設定項目のざっくり理解がテーマなので、細かい手順は省きます。手順および設定項目の説明等は、レンタル機に同封されているマニュアルに記載がありますので、そちらをご参考ください。

作成した仮想デバイスの設定値(例えばIPアドレスやサブネット値など)を変更したい場合は、各項目をクリックし設定値を打ち込めば変更できます。

また仮想デバイスの行は右クリックから複製可能で、一度作ってしまえばカスタマイズしやすいのがありがたいなと使っていて思いました。

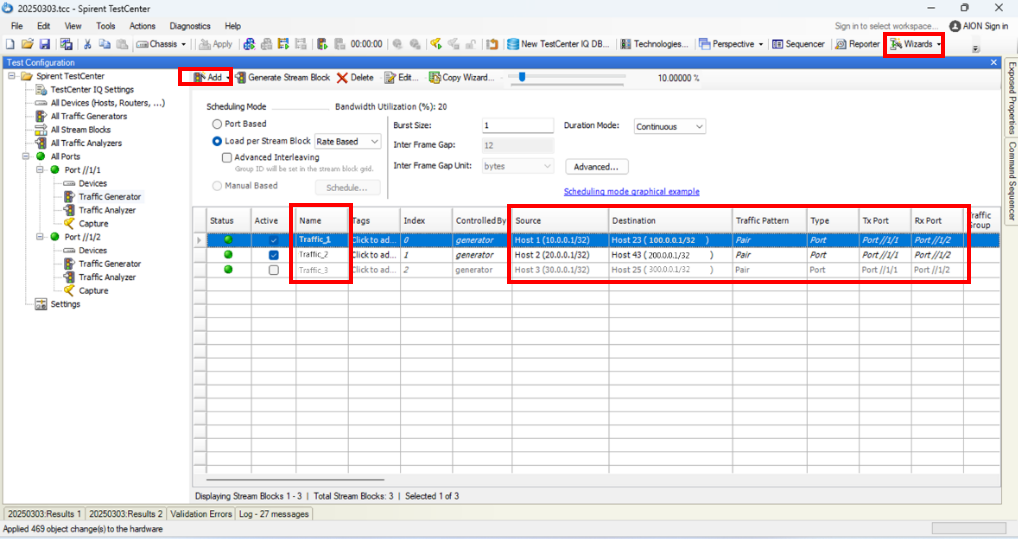

③トラフィック設定

仮想デバイスを作成した後は、流すトラフィックの設定を行います。

トラフィックも仮想デバイス同様、「Add」や「Wizards」から作成できます。

最低限必要な設定としては、トラフィック名、送受信ホスト、送受信ポート、流すパケットのサイズです。必要に応じてL2,L3,L4のヘッダやデータをつけることも可能です。

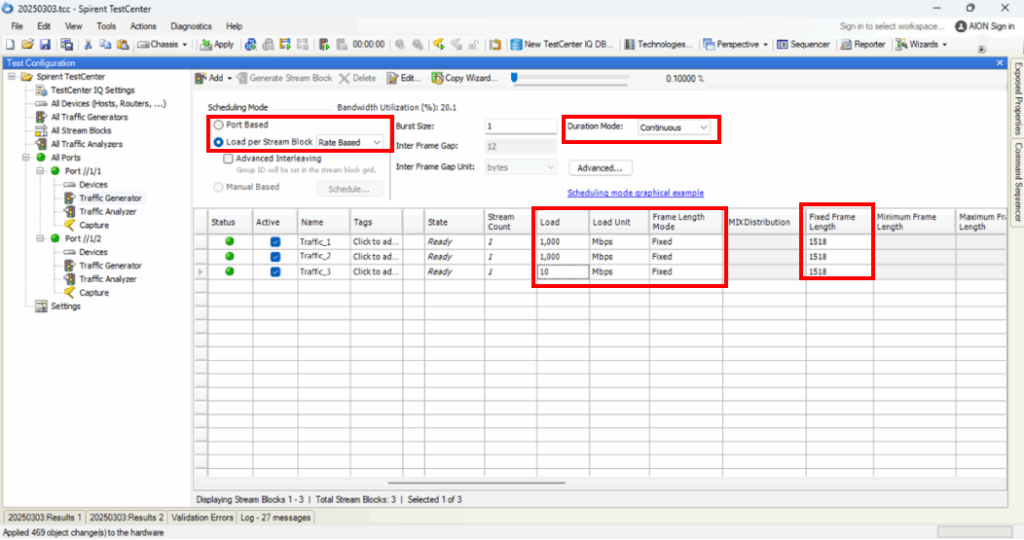

トラフィックを流す割合も決められます。トラフィックの割合は「Port Based」か「Load per Stream Block[Rate Based]」のどちらかを選択して設定します。

1ポートに1つのトラフィック設定であれば、「Port Based」でポートの帯域に対して何%程度(もしくは何bps)を使用するかを決めると、その割合で流れますよ。

1ポートに例えば3つのトラフィック設定があると、「Port Based」で設定した帯域を3つの設定で3等分します。上の図ですと、Port//1/1で10Gbps(100%)のトラフィックを流す場合、Traffic_1、Traffic_2、Traffic_3がそれぞれ3.333…Gbpsずつ流れるイメージです。

トラフィック設定ごとに流す割合を決めたい場合は「Load per Stream Block[Rate Based]」から設定できます。

Traffic_1、Traffic_2は業務通信、Traffic_3は管理用通信として、本番環境で流れる量はこれくらいかなと想定を入れ込めます。

また「Frame Length Mode」の設定は、Fixedだと固定ですが、設定した通信量付近で量を上下させたり、ランダムにしたりといったパケットの揺らぎ試験をするときに使えます。

最後に「Duration Mode:」でトラフィック印可時間を決めれば設定完了です。Continuousは終わりなく流し、時間やトータル流れた量などで終わりを決めることも可能です。

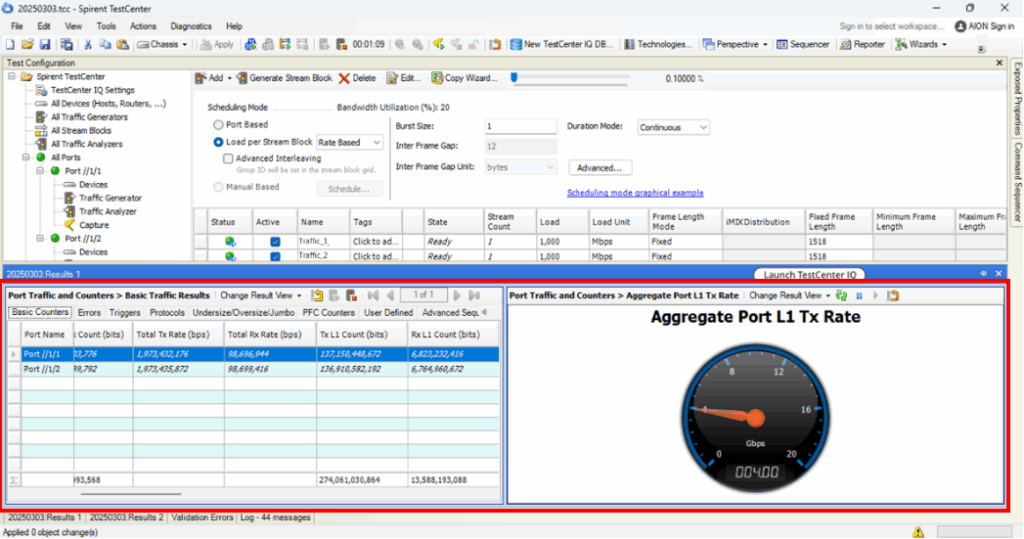

設定が終われば、赤枠(左)の「Apply」で設定反映後、赤枠(右)のマークをクリックし、トラフィック印可開始です。

トラフィック印可が開始されると自動的にトラフィック結果ウィンドウが立ち上がります。

結果表示のカラムは非常に多いので、エビデンスとしてほしい情報は大体取れると思います。(私が試験していた時は、流量以外だと物理的な故障がない確認としてCRCエラーを見ていました。)

以上がSpirent TestCenterでトラフィックを流すのに必要なざっくり設定でした。

本製品のハンズオンは東陽テクニカ様が毎月実施されておりますので、そちらで詳細を伺うことも可能です。(私も試験実施前に参加させていただきました。)少人数制のハンズオンなので、お申し込みはお早めに!